服饰里的大运河

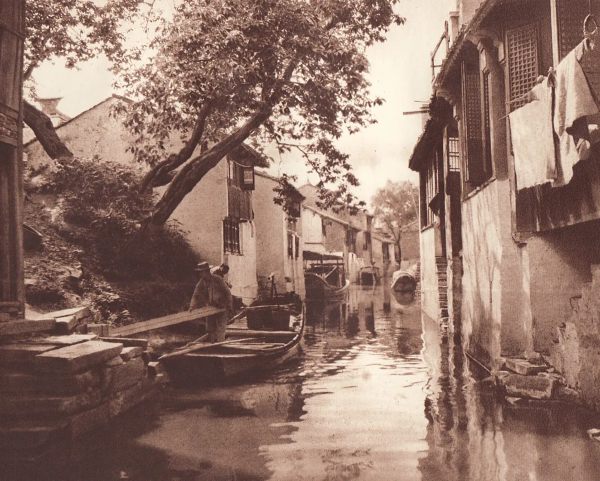

作为人类的文明的创作,大运河,千百年来抚育了沿河的城市,也赋予了两岸大众共同的精力气质、日子小习气。 衣食住行,无一不是。 漕丁、水手、船民、渔夫他们身份不同装扮各异,或歇脚、或居留,南来北往,络绎不绝。 今日咱们就聊聊历史上,那些因河而生的穿衣风俗。

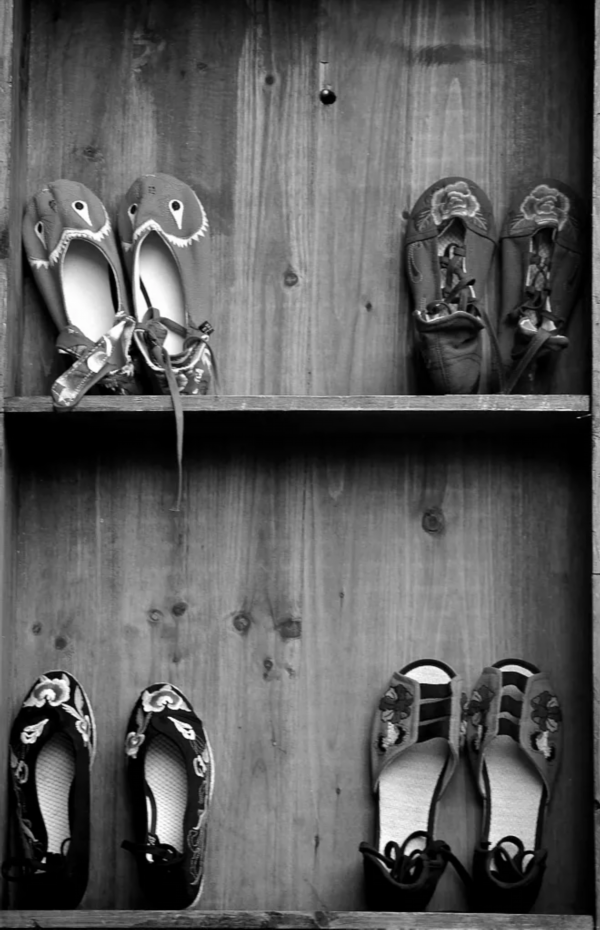

明清时期,活泼与运河之上的船民,与陆上的居民该怎样区别呢? 隐秘都在嘉兴一带的一首民歌里:“头上帽子开花顶,脚上鞋子无后跟,衣裳穿的布条筋。” 其时,日子在运河上的人条件都比较艰苦,破衣烂衫来不及替换都是常事。 向下看,船舷上又湿又滑,船民们能不穿鞋就不穿鞋,就算穿,也是踩着后跟,用脚趿拉。

材料显现,清末民初的山东运河沿线上,男人一般有“四大件”:体衣、头衣、足衣,还有配饰。 这体衣就包含了对襟单褂、夹袄、棉袍、皮袍。而头衣有瓜皮小帽、马虎子棉帽、草帽等。 足衣尖口鞋方口鞋圆口鞋一应俱全,有条件的人家还能够佩上香囊还有玉佩。 除了普通大众,明清两代,全国的河道上都日子着许多的漕丁和旗丁,他们都是以军服为主的。 比方明代中后期,漕丁们穿得都是很特别的“号衣”,以大袖布衣外搭黄布背心,看起来整齐划一,别有一番精气神。

运河男人有“四大件”,清末的运河女性就有“三般宽”。 啥意思?就是说裤子的裆做得很大,裤腿和腰有着相同的尺度。 有一首歌谣这么描述:“毛蓝裤子大甩腰,前街串到后街上,这儿出去三里路,裤裆还在床帮上。” 穿戴宽松与她们的日常作业不无关系。她们许多也和男人相同,承当划船掌舵的重担。 为此,她们也很少去打理发型,而是盘于头顶,她们也不裹小脚,赤着脚,便利水中翻腾。 乾隆年间,曾经有英国使团看到河道上的我国女性,嚼着嚼蒌叶、槟榔,如浪里白条一般飒爽英姿,深受震慑。

完毕了繁忙的作业,日子在微山湖畔的渔家女孩才会拿出精巧的绣花鞋。当地有这么一句俗话撒播:“泖子上涯,一溜儿大花鞋。” 女性的柔情可不止在鞋面精巧的刺绣上。在江苏淮安,船上的女性有时会在船的桅杆上悬挂衣服。 这是一个约好,阐明自己的亲人远行未归,或是在风波中离散久久未归,但她信任,一家人总算会相见。

泽水而居,年幼的孩子就面临着落水的风险。 在浙江运河沿岸的一些区域,有一种被称为“龙头带子”的幼儿服饰。 它看上去像一件没有袖子的衣服,可是后边有一根绳子拴着,既能避免孩子乱跑,又能教他学步。 而在山东运河的部分区域,“虎头”是儿童服饰的重要元素。

虎头袢子是指以黄士林布为底色面料,后边还有一层衬布,中心夹着做鞋帮用的“革巴”,然后剪成虎头形状。 行船时将它戴在孩子的胸部,再用一根长带子拴在船桅、船楼,或许将军柱上。有时候袢带上再栓个小葫芦,双保险。 不管“龙头带子”仍是“虎头袢子”,殊途同归,都是船民们为孩子预备的“特制安全带”。 除了虎头袢子,船家孩子还坐拥虎头帽、虎头鞋、布虎、虎枕等“全虎套装” 已到了冬季,虎头鞋就派上了用场。鞋子前绣虎头,后绣荷花,鞋帮、鞋底绣着蛇、蝎、蟾蜍、壁虎、蜈蚣“五毒”的纹样,不光能够保暖,还能够驱崇辟邪。 布虎也很有意思,棉花填充的眼睛又大又圆,彩色花线织造的鼻梁又高又挺,红线绣纳的硬绳拉成脊椎,还有装点虎尾的各色花球。 或上山之行,或下山之姿,三分娇憨,七分单纯,信任不管是哪家孩子,都对这“萌物”毫无抵抗力吧。

鸥鹭竞飞,北去南来。两千五百载,运河的开凿、注册与漕运的进行,对沿线区域物质日子发生巨大的影响。 渐渐地,一种异乎寻常的日子方式应运而生。 他们的勤劳汗水,他们的离愁别绪,他们对美好日子的深切期盼,展现在了衣食住行,方方面面。 再看一眼被浸渍褪色的衣领,上面有浩荡千年的大运河。

26日开端,坐落北京市与河北省交界处的北运河杨洼船闸进入有水体系联合调试,估计6月初完结调试。...[概况]